La lingüista, editora, escritora, realizadora audiovisual y crítica de cine Vero Ferrari, nos ofrece una mirada sobre lo que fue el #29FCL. Foto de portada: Rosana López Cubas

Fotos: #29FCL

El 29 Festival de Cine de Lima llegó a su fin. La fiesta del cine celebrado en el Lima/Perú durante una semana proyectó más de 100 películas y anunció que la película brasileña O agente secreto fue la ganadora de este 2025, mientras que el documental peruano Runa Simi, fue una de las obras cinematográficas nacionales más premiadas.

Más allá de las cintas ganadoras del aludido festival, algunas de las cuales se podrán ver esta semana en el CCPUCP, en esta ocasión tenemos como invitada especial a Vero Ferrari, quien nos ofrece algunos alcances pertinentes de lo que fue el 29 Festival de Cine de Lima.

-Vero, ¿qué nos puedes decir de lo que fue el 29FCL?

-El Festival de Cine de Lima se precia de tener a las ganadoras de los festivales de cine más prestigiosos. Eso es súper importante para un cine que en el Perú está lleno de blockbusters o de cintas comerciales, y que ha dejado de distribuir películas que no estén en la esfera de los Oscar. Este es el espacio para poder ver esas películas en primera fila. En este festival también conocemos muchísimas películas latinoamericanas cuya distribución es difícil y su exhibición limitada. Si la formación de públicos, por lo menos en el sector cinematográfico, se da teniendo como base el cine comercial ¿cómo vamos a aprender a apreciar otro tipo de cine? El festival es también un formador de audiencias y lo hace desde hace más de 30 años con el cine latinoamericano.

Por otro lado, para acceder a este cine tienes que venir a San Isidro, tienes que gastar en pasaje y venir desde lejos, tienes que comprar una entrada que no es barata. Estos obstáculos no permiten que se completen los objetivos de llegar a una gran parte de espectadores potenciales. Eso no quita que sea un espacio necesario, fundamental para la exhibición de cine.

– ¿y sobre la participación del cine nacional?

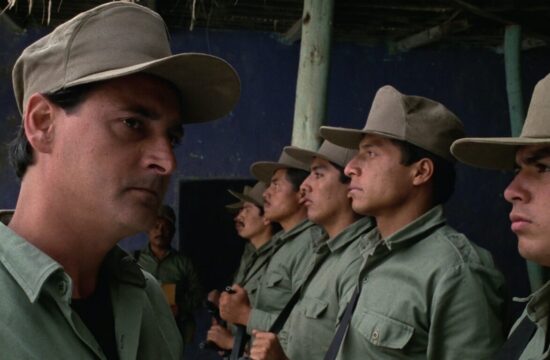

-Por el momento, la mayor riqueza está en el cine documental porque está atento a una serie de cuestiones y de temas sobre nuestra historia que buscan ser llenados en términos de memoria, historia, justicia, reivindicación y reparación. Responde a preguntas que seguimos haciéndonos permanentemente sobre nuestro pasado, presente y futuro. Películas como “Flor Pucarina, rebelde hasta los Huesos”, de Geraldine Zuasnabar que recoge la historia de esta cantante migrante andina; “Uchpa”, de Antonio Rodríguez, que es un testimonio de un policía quechua en medio del conflicto armado interno que fue salvado por la música; “La memoria de las mariposas”, de Tatiana Fuentes, sobre la violencia contra los pueblos amazónicos en tiempos del caucho; “Vino la noche”, de Paolo Tizón, que nos lleva por la pérdida de la inocencia de jóvenes entrenados para matar; “Políticas familiares”, de Martín Rebaza, que nos muestra el desencanto de una campaña política fujimorista; o “Runa Simi”, de Augusto Zegarra, que recoge la necesidad de una lengua de ser escuchada, responden a vacíos de nuestra historia contemporánea.

– ¿Cómo observas al cine de ficción local?

-Tenemos serios problemas en la ficción. De pronto hay excepciones, pero son pequeños milagros frente a un cine que no llega a cuajar. Se entiende que es un cine que demora en hacerse, que es más difícil conseguir un financiamiento, sin embargo, se siguen observando problemas de guion serios, problemas de actuación también. En el Festival destaco dos películas regionales por su honestidad, “A media calle” y “1982”, que son películas que retratan un presente y un pasado importantes de conocer, y el esfuerzo de originalidad en “Punku”. Lamentablemente, otras películas que han sido realizadas con financiamiento de grandes productoras y asesorías de guion internacionales, como “Astronauta”, terminan siendo un fiasco, tú ves una perfección técnica, una estilización de la puesta en escena y una creación de atmósfera interesante, como en “Los Inocentes”, pero son películas cascarón, huecas por dentro. “Zafari”, es una cinta ambiciosa, que nos da una sensación de malestar constante, pero no logra llegar a buen puerto; y “Los bárbaros” se pierde en lo anodino de sus personajes. Este tipo de inclusiones en las competencias nos hace preguntarnos qué criterios hay que cumplir para ser seleccionados, considerando que este año se han presentado 50 películas peruanas a la competencia, y de esas ocho son las elegidas, y si solo cuatro son rescatables, hay mucho en qué pensar. Sobre “Ramón y Ramón” es una película que tiene serias deficiencias de representación de lo peruano, de lo andino y de lo gay.

– ¿Qué te pareció “Flor Pucarina”?

-Me parece una película de largo aliento. Se realizó en pandemia en medio de un sin número de dificultades, sin embargo, el resultado final nos conduce por nuestra identidad nacional, tiene ese mérito. Es un trabajo pulcro, con imágenes bellas. Sientes el ojo de la dirección de fotografía y la marca de “Chola Contravisual”, un colectivo de más de diez años laborando una identidad huanca desde el audiovisual. Flor Pucarina posee está esta mirada antirracista, anticolonial, feminista. Es una obra cinematográfica reivindicativa sobre un personaje que no es celebrado oficialmente, ni oficiosamente, que en su momento fue discriminado en una Lima tan racista como es hasta ahora y eso es muy loable.

– El estreno en el festival de “Uyariy” (escuchar), el nuevo documental del cineasta peruano Javier Corcuera, fue imponente…

-Es un documental que repara de alguna forma la impunidad y brutalidad con la que el Estado peruano respondió a las protestas contra Boluarte. Si no hay una justicia por medios legales, hay una justicia más poética, más simbólica, que es el arte que va a perdurar para siempre. Los documentales son relevantes, importantes, necesarios, porque reconstruyen parte de nuestra historia y no nos permiten olvidar.

-Así no tengamos cinemateca…

– ¡Claro! En el Perú tenemos una serie de deficiencias terribles, de reparaciones simbólicas y también físicas de las películas, de sus autores, de los equipos que las hicieron posible que no se han hecho, que se hacen con poco presupuesto y a iniciativa personal o de pequeños colectivos. Se necesita una cinemateca que, como indica Ana Karina Barandiarán, sería ideal que esté en Arequipa, por la baja humedad y por la descentralización. La creación de una Cinemateca es relevante, nuestra memoria lo exige.

– ¿De las películas internacionales latinoamericanas la que más llamó tu atención?

– ¡“Un poeta”! Esta cinta es un pequeño ‘milagro’ del festival (y del cine). Este filme se burla de todo. De los espacios poéticos, de la cooperación internacional, del feminismo, de uno mismo, de Latinoamérica en su conjunto. Pero es una burla que se siente parte, que no mira desde afuera con soberbia, por eso está llena de ternura, de emoción, de amor por los fracasados en una región que está llena de sueños inconclusos, de horizontes destruidos y censurados, en donde hay que luchar continuamente contra fuerzas poderosas, externas e internas, que quieren limitar que este tipo de expresiones honestas del cine se realicen.

-Finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre el justo homenaje a Haydeé Cáceres?

– Es una actriz que la hemos visto desde toda nuestra infancia y juventud, y seguimos viéndola. Es importante reconocer a estas personas. Los actores y las actrices quedan a veces en un segundo plano, pero el trabajo que hacen es fundamental. Y este año el Festival ha reconocido a dos y eso es muy bueno. Siempre es bueno reconocer a las mujeres que han estado construyendo el cine y el teatro peruano.

Gracias!!